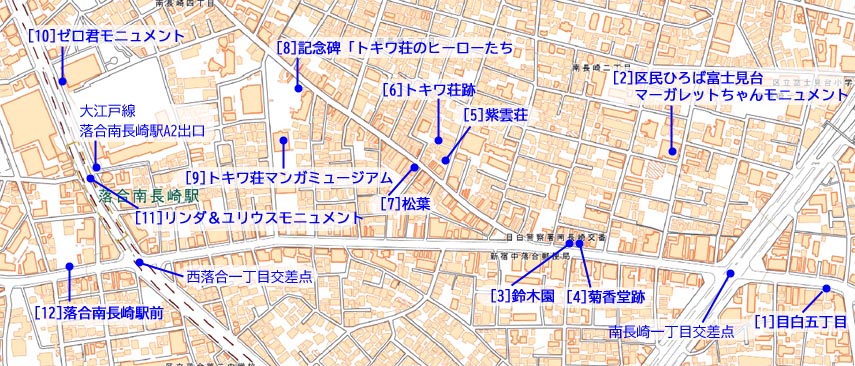

| 2025年3月26日(火) 錦絵・古地図・切り絵図・史跡を基に、その現在を訪ね、「時空を超えて残るもの」を検証する、歴史散歩。 午前の部(トキワ荘のマンガ家たち):[JR目白駅]→[都バス・目白五丁目へ移動]→[あけぼの湯跡]→[アパート・鈴木園]→[紫雲荘]→[トキワ荘跡]→[中華料理・松葉]→[トキワ荘マンガミュージアム]→[トキワ荘のヒーローたち(記念碑)] 午後の部(落合・目白崖線):[都バス・下落合三丁目へ移動]→[中村彝アトリエ記念館]→[林泉園跡]→[近衞邸跡]→[日立目白クラブ]→[相馬邸跡]→[おとめ山公園]→[藤稲荷神社]→[田島橋]→[JR高田馬場駅] |

| マンガの聖地:南長崎・トキワ荘 | |

| 戦後、紙芝居や少年マンガから始まった産業は、紙媒体から電子媒体へと変化しながら、更に成長を続けている。草創期には、悪書扱いまでされたマンガ文化だが、マンガ作家の連帯や努力によって今日の繁栄を迎えた。教科書や学習教材にマンガやマンガのキャラクターが使われることは当たり前、漫画家たちの伝記まで掲載されるようになってきた。草創期のマンガ家達が、貧困と闘いながら連帯しスキルを向上させていったトキワ荘を訪れてみる。 JR目白駅から都バスに乗り、目白五丁目下車... |

|

|

|

| [1]都バス(池65)目白五丁目下車 | |

【[2]マンガ家が利用したあけぼの湯・あけぼのハウス跡】 「あけぼの湯」は、1973年(昭和48年)頃まで営業していた銭湯で、トキワ荘西側にあった「鶴の湯」などとともにトキワ荘のマンガ家たちがよく利用していた。 また、石ノ森章太郎は、トキワ荘退出後の1962年(昭和37年)から「あけぼの湯」に隣接した「あけぼのハウス」というアパートに入居し、数年間ここで創作活動をしていました。 「あけぼの湯」と「あけぼのハウス」を含めた跡地部分は、現在「区民ひろば富士見台」の敷地となっていて、その庭には、銭湯時代の灯籠などが残っています。 |

【[3]鈴木園(左)】 「鈴木園の2階にあったアパートは、1961年にトキワ荘を出た新婚の赤塚不二夫夫妻とよこたとくお夫妻が同時期に引っ越したところで、当時新築の家賃は二間で約1万円という。ここから、赤塚の「おそ松くん」「ひみつのアッコちゃん」、よこたの「マーガレットちゃん」の連載が始まった。」 (豊島区ウエブサイトより) 【[4]菊香堂跡(右の一部)】 手づくりパン・ケーキの店「菊香堂」の当時10円だったコッペパンに、コロッケやメンチカツをはさんで食べるのがマンガ家たちの定番でした。金欠のため、1個のコッペパンを赤塚不二夫と石ノ森章太郎が分け合って食べたというエピソードもあります。また、藤子不二雄Aと藤子・F・不二雄は、この店のケーキを買って雑司が谷・並木ハウスの手塚治虫を訪ねました。 (豊島区ウエブサイトより) |

【[5]紫雲荘、1959年建設】 赤塚不二夫は、マンガの成功で仕事量が増え、トキワ荘に加えて、近くの紫雲荘にも部屋(202号室)を借り、仕事場兼寝室として使っていた。 |

【[6]トキワ荘跡地】 正面に日本加除出版新館、右奥にトキワ荘のモニュメントがある。 |

【[6]トキワ荘跡地モニュメント】 碑文には「ここには、マンガ文化隆盛の基礎を築いたアパート、トキワ荘があった。後に、日本を代表する多くの漫画家が居住していた。 1952年(昭和27年)12月6日上棟 1982年(昭和57年)12月2日解体」とある。 その後、トキワ荘は、南長崎花咲公園内に、豊島区によって復元され「豊島区立トキワ荘マンガミュージアム」として建設された。 |

【[7]松葉、現在も営業中】 藤子不二雄がラーメンの出前を取るなど、住人らが頻繁に利用していた。漫画「オバケのQ太郎」などに登場する「ラーメン大好き小池さん」は、トキワ荘仲間の鈴木伸一をモデルにしている。 |

| 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム | |

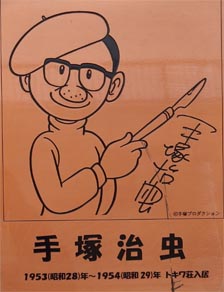

【[10]トキワ荘マンガミュージアム】 トキワ荘は、豊島区椎名町5丁目(現・南長崎3丁目)にあったアパート。1953年(昭和28年)、その2階に漫画家の手塚治虫が入居しました。家賃は3000円、押入れ付四畳半の部屋でした。その頃、椎名町をはじめとする西武池袋線沿線地域には多くの漫画家が住んでおり、手塚もこの地域にあこがれ、雑誌「漫画少年」の編集者の紹介で入居したと言われている。この年の末に同じく編集者の紹介で寺田ヒロオも入居します。 翌年、手塚は豊島区雑司が谷のアパート並木ハウスへ転居します。その際、トキワ荘の空いた部屋の敷金をそのままにしておくからと、藤子不二雄(藤子・F・不二雄、藤子不二雄A)に入居を勧めます。彼らが喜んで、あこがれの手塚の部屋に入居したのは有名なはなしです。(右のコマへ続く) |

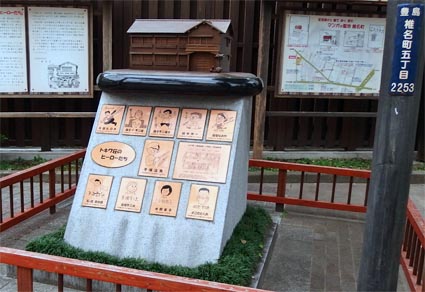

【[9]トキワ荘のヒーローたち】豊島区立南長崎花咲公園 (左のコマより) その後も、鈴木伸一、森安なおや、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、水野英子、よこたとくお等が、漫画家を志して入居します。20歳前後で上京した彼らは、お互いにはげまし合いながら創作に打ち込みました。ひたむきに仕事に取り組み、仲間と集う日々は、笑いと活気に満ちたものでした。 (記念碑、トキワ荘のヒーローたち掲示板より) |

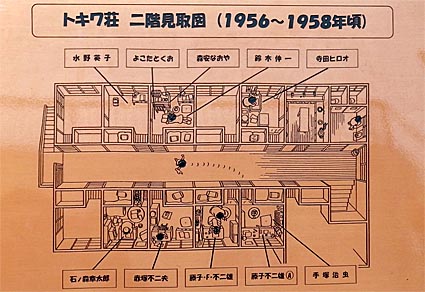

【[10]トキワ荘二階見取図(1956-1958年頃の様子)】 (豊島区立南長崎花咲公園案内板より) [才能ある漫画家たちがトキワ荘に集まった背景] ・寺田ヒロオの「空いた部屋には若い同志を入れ、ここを新人漫画家の共同生活の場にしていきたい」「新人漫画家同志で励まし合って切磋琢磨できる環境をつくりたい」との思いがあったという。 ・このほかに「漫画家が原稿を落としそうになった際、他の部屋からすぐに助っ人を呼べる環境が欲しい」という編集者側の思惑と、「他の漫画家の穴埋め原稿でもいいから自分の仕事を売り込む機会が欲しい」という描き手側の利害の一致もあったとされている。 |

【[10]水野英子の部屋(1958.3-1958.10)】 水野がこの部屋に住んだのは、トキワ荘に暮らしていた石ノ森章太郎・赤塚不二夫と「U・マイア」名義で合作マンガを描くためでした。柳行李のスーツケース一つで上京し、机や布団などは編集者の丸山昭や赤塚の母親が揃えてくれました。黒いクレヨンで描かれた、壁のカウボーイの絵はその上手さに、多のマンガ家も感心したそうです。 (現地、説明板より) |

【手塚治虫(1928-1989)】 【手塚治虫(1928-1989)】

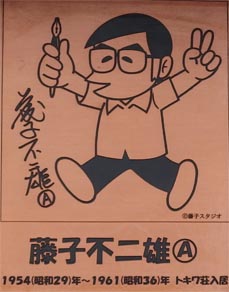

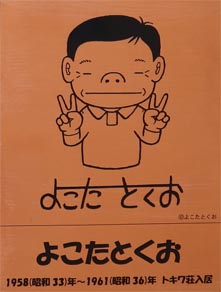

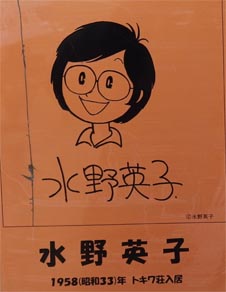

人物画像は、「記念碑、トキワ荘のヒーローたち」を撮影して入手、1枚ごとに切り分けた。(以下同様) |

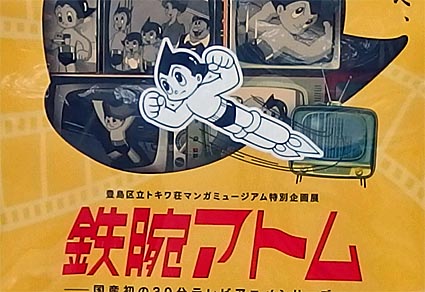

【手塚治虫の代表作「鉄腕アトム」のアニメ作品】 高田馬場駅の発車メロディーはアニメ版のテーマ曲「鉄腕アトム」。 豊島区立南長崎花咲公園内、「[10]トキワ荘マンガミュージアム企画展のあゆみ」を撮影 |

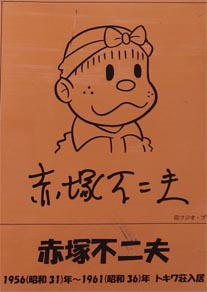

赤塚不二夫(1935-2008) 赤塚不二夫(1935-2008)

初めは石ノ森章太郎の部屋に居候し、部屋が空くのを待って正式に入居した。1957年には赤塚の母が上京し、トキワ荘で赤塚・石ノ森らの食事の世話などを行った。近くのアパート・紫雲荘の部屋も1年間ほど制作場所兼住居として借りていた。 |

【赤塚不二夫の代表作「天才バカボン」】 西武池袋線椎名町駅コンコース掲示板を撮影 バカボンファミリーは「天才バカボン」の登場人物。個性的なキャラクターたちが登場する日本初の本格ギャグマンガ。バカボンのパパのセリフ「これでいいのだ!」が広く知られてる。 |

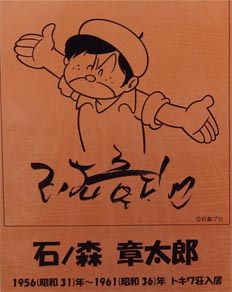

石ノ森章太郎(1938-1998) 石ノ森章太郎(1938-1998)

主宰していた「東日本マンガ研究会」を通して上京前から赤塚不二夫と親しく、トキワ荘では部屋が隣どうしだった。水野英子を加えた3人での合作作品を含め、トキワ荘で次々と作品を発表した。転出後は近くのアパート・あけぼのハウスへ移った。 |

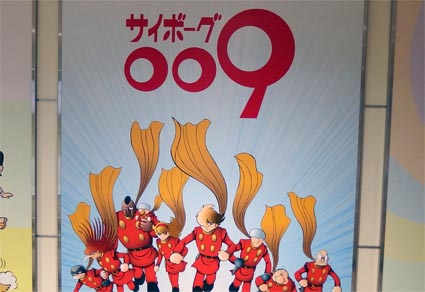

【石ノ森章太郎の代表作「サイボーグ009」】 西武池袋線椎名町駅コンコース掲示板を撮影 島村ジョーは、「サイボーグ009」の登場人物。悪の組織ブラック・ゴーストにサイボーグへと改造された。仲間とともに、組織に反旗を翻し、世界から争いをなくすために戦う。 |

藤子不二雄A(1934-2022) 藤子不二雄A(1934-2022)

|

【藤子不二雄Aの代表作「怪物くんと仲間たち」】 西武池袋線椎名町駅コンコース掲示板を撮影 「怪物くん」の主人公・怪物くんは怪物ランドの王子。ドラキュラ、狼男、フランケンをお供に人間界を訪れ、彼らと一緒に様々な事件を起こす。椎名町駅の発車メロディーはアニメ版のテーマ曲「おれは怪物くんだ」。 |

よこたとくお(1936-2022) よこたとくお(1936-2022)

|

【マーガレットちゃんと作者・よこたとくお(右端)】 ([2]区民ひろば富士見台壁面の解説版より) マーガレットちゃんは、よこたとくお作のマンガ「マーガレットちゃん(1963-1973年頃)」の主人公。アメリカから日本の小学校に転校してきたマーガレットちゃんが、賑やかで楽しい学校生活を送る。雑誌「マーガレット」の創刊号から連載された。 |

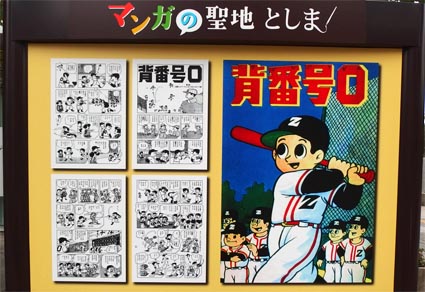

寺田ヒロオ(1931-1992) 寺田ヒロオ(1931-1992)

|

【背番号0】 ([11]豊島区立南長崎スポーツセンター前解説版より) ゼロ君はマンガ「背番号0」の主人公。椎ノ木町の少年野球チーム「Zチーム」に所属し、努力でレギュラーを勝ち取り一躍人気選手となっていく。ゼロが所属するZチームのホームグラウンドは、現在の南長崎スポーツ公園にあったグラウンドがモデル。 |

水野英子(1939-) 水野英子(1939-)

|

【[12]星のたてごと】 (都営大江戸線コンコース内案内板より) リンダはマンガ「星のたてごと、作者:水野英子」(少女クラブ・1960-1962)のヒロイン。神である父の怒りに触れたリンダは人間に転生し、彼女が命を奪うべき敵国の王子・ユリウスと禁断の恋に堕ちる。この作品はマンガ史上初の本格的なラブロマンスで、この後の少女マンガに恋愛は欠かせなくなった。 |

藤子・F・不二雄(1933-1996) 藤子・F・不二雄(1933-1996)

|

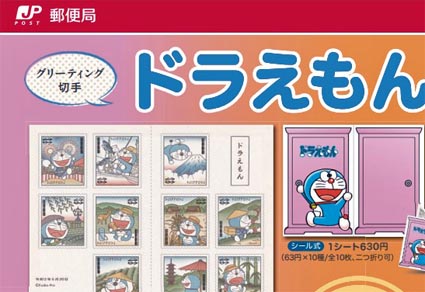

【ドラえもん】 (「ドラえもん」はたびたび切手になった。) 22世紀の未来からやってきたネコ型ロボット・ドラえもんと、勉強もスポーツも苦手な小学生・野比のび太が繰り広げる日常生活を描いた作品である。日本では国民的な知名度があり、海外でも東アジアや東南アジアを中心に高い人気を誇る |

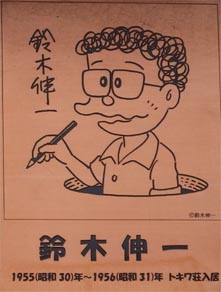

鈴木伸一(1933-) 鈴木伸一(1933-)

|

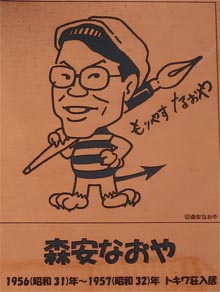

森安なおや(1931-1992) 森安なおや(1931-1992)

|

| 下落合から落合・目白崖線を下る | |

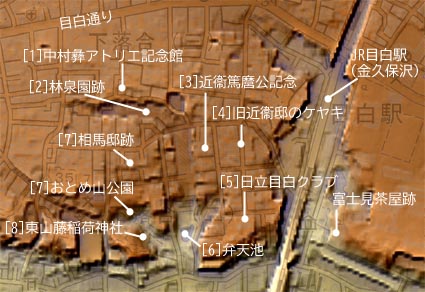

【下落合地形図】 カシミール+国土地理院地図 |

神田川や妙正寺川によって削られた河岸段丘斜面を落合・目白崖線と呼びます。この落合・目白崖線には、湧水によって深く切れ込んだ谷間が多数あり、目白駅周辺では、「金久保澤」「おとめ山公園」等が知られています。崖線下部には、湧水に伴う池も残り、おとめ山公園の弁天池、金久保澤の血洗の池(学習院大学構内)など見ることができます。また、落合・目白崖線は南向き斜面を形成しており、見晴らしも良く、江戸時代には「富士の眺望を描いた錦絵」も見られます。段丘・崖線には、江戸時代から明治にかけて、大名・公家・作家・画家などが好んで住み着き、高級な住環境の趣が感じられます。 今回は、画家アトリエ記念館、旧近衞邸の名残、旧相馬邸の名残、湧水帯の名残、富士の眺望の現在などを検証していきます。 |

【[1]中村彝(なかむらつね)アトリエ記念館】 中村彝アトリエ記念館は、大正時代に活躍した洋画家・中村彝(つね)が、大正5年(1916年)に建てたアトリエ付き住宅の跡で、現在は建設当時の部材を活かして改修・保存したアトリエを展示室として公開しており、彝の生涯や画業、代表的な作品等がパネルや高精細写真で展示されています(実作品の展示はありません)。 |

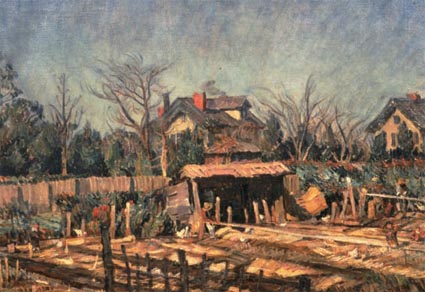

【[1]中村彝の描いた「目白の冬」】 彝のアトリエ裏手の風景。中央に描かれてあるのがメーヤー館(宣教師の住居)で右端に描かれてあるのが英語学校です。 (Oh!レガス新宿ニュース2013年2月20日号よりキャプチャー、原画は茨城県立近代美術館蔵) |

(Oh!レガス新宿ニュース2013年2月20日号よりキャプチャー) |

【[1]中村彝】1887年(明治20)〜1924年(大正13) 茨城県水戸市出身。17歳で肺結核を病み、療養の傍ら絵画を学ぶ。新宿中村屋の相馬愛蔵夫妻の厚意で中村屋のアトリエで創作活動を行った後、1916年に下落合にアトリエを新築し亡くなるまで過ごした。大正9年に描いた代表作「エロシェンコの像」は重要文化財に指定されている。 病弱のためあまり外出できなかった彝は、このアトリエで人物画や静物画を描いた。 |

【[2]中村彝アトリエ記念館前の道】 左側は中村彝アトリエ記念館、右側は湧水帯と思われる窪地があり、林泉園と呼ばれていたそうだ。この道は、かなり上質なタイルで出来た道だ。 |

【[2]この窪地、昔は湧水帯?】 地形図で見ても、かなり細長い窪地がある。水が豊富だった頃は、おとめ山公園を流れ下っていたのだろう。1926年頃の地図を見ると、かなり乾いて池がいくつかあったようだ。その頃、この下は「運動場」と書かれてある。 |

【[3]近衛篤麿公記念碑、地域文化財、新宿区】 「この地には大正末まで近衞侯爵家の屋敷地があり、分譲後も近衞町と呼ばれた。大正13年建立。」 以下碑文 「公の諱は篤麿(あつまろ)、霞山(かざん)と号した大職冠藤原鎌足(かまたり)の後裔で、五摂家筆頭近衛家の第二十八代当主。文久三(1863)年六月二六日京都に生まる。 明治一七(1884)年、華族に列し公爵。翌年ドイツに留学、明治二三(1890)年帰国し、貴族院議員。明治二八(1895)年学習院院長、翌年貴族院議長に就任。時の内閣からしばしば入閣を懇請されたが固辞し、常に野にあって国政の大局的指導に当たった。 (右へ続く) |

【[3]近衛篤麿公記念碑】 (左より) 日清戦争前後における西欧列強の清国侵略に慷慨し、中国の保全と日中の協力を提唱。明治三一(1898)年東亜同文会を組織し、次いで上海に東亜同文書院、東京に東京同文書院を設立、日中両国学生の教育に尽瘁した。 ロシアの中国への南下を憂慮し、国民同盟会、対露同志会を結成し、国論の喚起に努めた。しかし不幸にして難病に罹り、日露開戦直前の明治三七(1904)年一月一日逝去・行年僅か四二歳。 当地は、公が明治三五(1902)年に晩年の居を定めたところでもあり、終焉の地となった。現在この辺は下落合と呼ばれるが別称近衛町ともいう。この記念碑は、公没後、二〇余年の大正一三(1924)年七月に建立された。」 ※曾孫・細川護熙(内閣総理大臣) |

【[4]旧近衞邸のケヤキ】 樹齢100年を越えるケヤキの大木で、近衞家屋敷の車廻しあったと伝えられている。(新宿区地域文化財) |

|

|

【[5]日立目白クラブ】 所在地 新宿区下落合2-13-28 設計者 宮内省 建築年 1928(昭和3年) この建物は、大正末期まで近衞侯爵邸のあった地に、宮内省が学習院旧制高等科に通う男子学生のために寄宿舎として建設したもので、当時は「昭和寮」と呼ばれていた。昭和28年(1953)から、日立製作所の所有となり、日立目白クラブとなった。隣接する別館は、現在、教会として使用されている。 本館の特徴は、白い壁と赤いスペイン瓦、縦長のアーチ窓や段々状にに変化を持たせたスカイライン、その先に高く伸びた煙突である。 敷地内の建物は、本館と一体でデザインされており、アーチ型の窓をもつ端正な姿で統一されている。 (東京都選定歴史的建造物、現地解説版より) |

【近衞邸→相馬邸→おとめ山公園】 中村彝アトリエ記念館に展示してあった、「下落合事情明細図、1926年(大正15年)」の一部。 江戸時代、おとめ山一帯は将軍家の狩猟地で一般人の立ち入りが禁止されていたため御留山(おとめやま)と呼ばれていた。 |

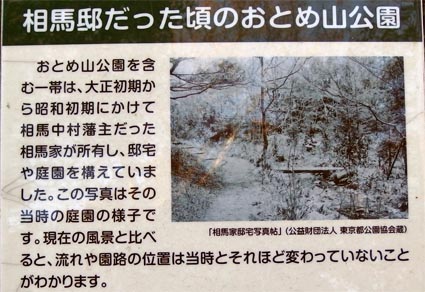

明治に入り、御留山の周辺は近衛家の所有になった。 大正初期に現在のおとめ山公園を含む西側半分を相馬家が取得し住まいとした。(上図で、相馬邸と書かれている) 相馬家は敷地内に回遊式庭園 を築造したが、1939年(昭和14年)、相馬家が土地を売却すると家屋のあった部分(点線より上)は分譲され住宅地になり、点線は道となった。庭園部分は、戦後、大蔵省の所有となり、荒れ果てていたものを、地元の人々が大蔵省に陳情して、公園として整備されることになり、1969年(昭和44年)に新宿区立おとめ山公園(面積約1.5ha)として開園した。 その後、区は、公園 の緑や湧水の保全拡充を図るとともに、あわせて、地域のレクリエーションの場や防災拠点を創出するため、隣接地を取得して公園を拡張することとした。そして、平成26年10月、拡張整備が完了し 面積約2.7haの現在の公園になった。 ・おとめ山通りの開通時期は不明。 ・弁天池は林泉園跡(湧水帯)からの流れの延長線上にある。 |

【日立目白クラブを西方向に回り込む】 おとめ山公園に下る石段がある。 |

【おとめ山公園東入口】 |

【おとめ山公園東入口から入って北上方】 中村彝アトリエ記念館前の窪地(林泉園跡)から下る谷筋に相当する。 |

【[6]おとめ山公園弁天池】 谷筋を下ったところには、弁天池があった。 |

【おとめ山公園(西)入口】 おとめ山公園(東)を横断すると、おとめ山通りに出て、おとめ山公園(西)に入ることが出来る。 |

【[7]相馬氏庭園の名残?】 踏み石と石灯籠が認められる。 |

【[7]大正〜昭和初期の庭園下部の様子】 |

【[7]庭園下部・谷筋の流れは保存されているようだ】 |

【[8]東山藤稲荷神社入口】 |

【[8]東山藤稲荷神社】 |

【東山藤稲荷】 |

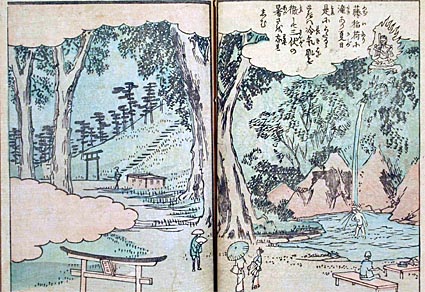

【[8]藤稲荷】 絵本江戸土産、九編、1864年 広重筆 早稲田大学図書館蔵 落合・目白崖線(おとめ山公園)から流れ落ちる滝が描かれている。 |

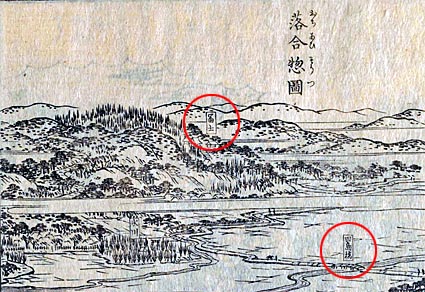

【落合惣図の一部】 『江戸名所図会 7巻』[12]1834-1836 国立国会図書館デジタルコレクション 上図は、落合惣図の一部、落合・目白崖線中程に位置する「東山藤稲荷:図では富士と書かれている」と、神田川に架かり今も同位置にある「田島橋」を赤丸で囲みました。 落合・目白崖線は、妙正寺川と神田川が浸食して出来ましたが、その合流点は少し手前にあります。「落合」とは、妙正寺川と神田川が合流した地域との意味。 |

【田島橋】 左の『江戸名所図会 7巻』にも出てくる橋。 田島橋の由来として、新宿区の案内板では「江戸時代、鼠山に下屋敷があった安藤但馬守がよくこの橋を通ったため、[但馬]を[田島]としてこの名がついた。」 また、この橋は江戸時代初めにはすでに架けられていたようで、仮橋から土橋になったと伝えられる。 |

【田島橋から見た神田川】 両側は、東京富士大学。 |

|

| 歴史散歩 トップ>Walking-Tokiwaso | |

| Internet Walk トップ>Walking-Tokiwaso | (C)2025 KUWAJIMA Toshihisa |