| 2024年11月26日(火) 錦絵・古地図・切り絵図・史跡を基に、その現在を訪ね、「時空を超えて残るもの」を検証する、歴史散歩。 丸井・上野店前→[山下火除明地跡]→[寛永寺子院群跡]→[下寺通りと上野駅]→[清水観音堂]→[桜ヶ峯]→[彰義隊墓所]→[西郷隆盛銅像]→[黒門跡]→[三橋跡]→下谷広小路[常楽寺跡、忍川跡、徳大寺・摩利支天]→御徒町駅から蔵前駅へ移動(都営大江戸線)→[厩橋]→隅田川テラス→[駒形橋]→[浅草観音の示現の場]→[土師中知の旧居宅地]→[浅草六区]→[大池跡]→[瓢箪池跡]→[凌雲閣(浅草十二階)跡]→[幸龍寺・国際劇場跡]→[神田山日輪寺]→銀座線・田原町駅 |

| 寛永寺子院群跡地は上野駅となった | |

| 1624年(寛永1)、上野の山に徳川将軍家の菩提寺の一つとして東叡山寛永寺が建立された。 江戸時代を通して、門前町として栄えたが、1868年(慶応4)、上野の山は彰義隊の拠点となり新政府軍の総攻撃を受け壊滅的打撃を受けた。明治維新以後、寛永寺敷地の大部分は上野公園となり、動物園、大学、博物館、文化会館として利用されてきた。今回は、上野山下にあった寛永寺子院群の変遷、および寛永寺山王台・上野広小路の変遷を検証してみる。 |

|

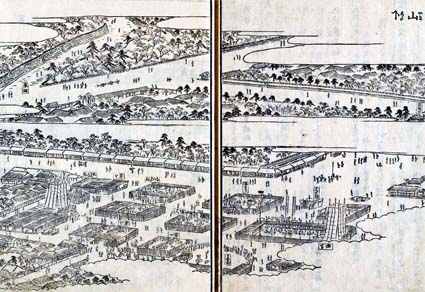

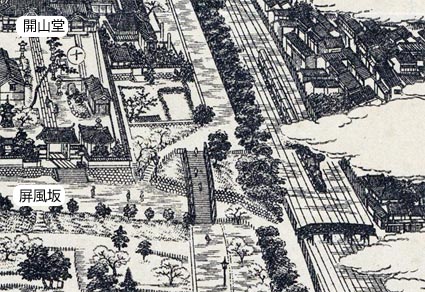

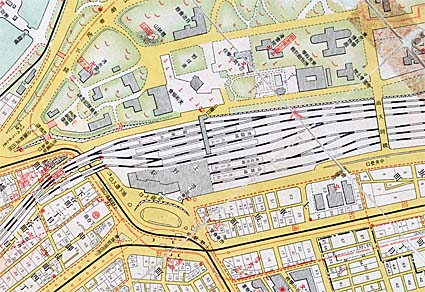

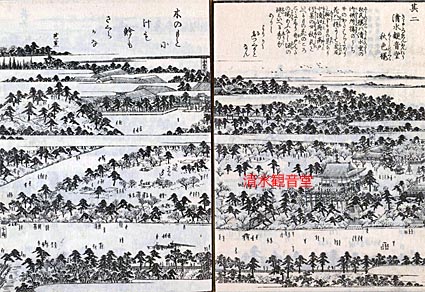

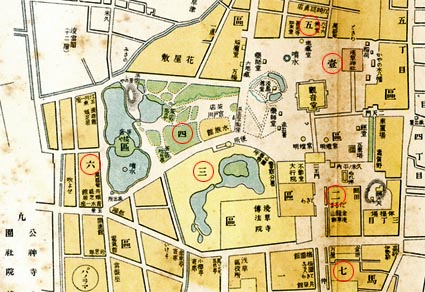

【寛永寺子院群と山下火除明地:1853年】 東都下谷絵図、国会図書館デジタルコレクション 東叡山寛永寺の麓は、山下と呼ばれ、寛永寺の子院が並んでいた。上野の山の崖下は、下寺通りと呼ばれ、寛永寺の子院を画する通りがあった。寛永寺子院群の南側は、火除け地と定められ「山下火除明地」と呼ばれた。ここには、幕府の許可を得た仮設商店・見世物小屋が並ぶ歓楽街であった。 |

【山下の寛永寺子院と床店(露店)】 江戸名所図会・山下、国会図書館デジタルコレクション 上図・上半分は寛永寺子院が 上図・下半分に見える[トコミセ]には、「茶や」「みせ物」「ものまね」「あわもち」「浄るり」「かるわざ」「講釈」「曲馬」などと書かれている。 |

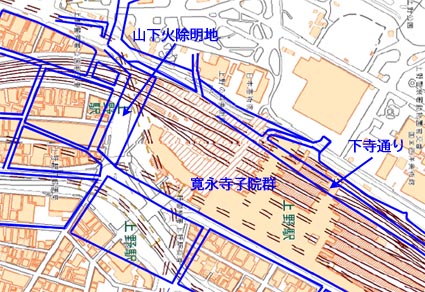

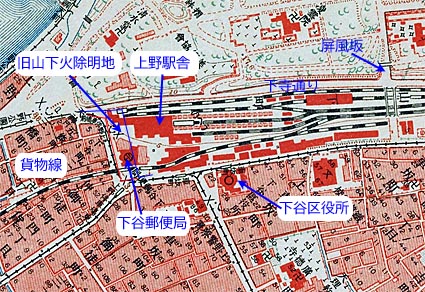

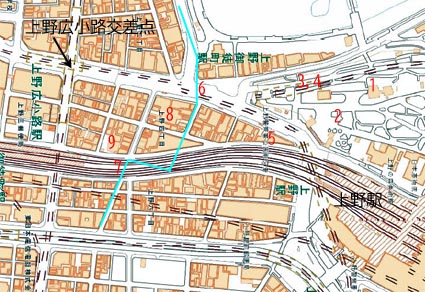

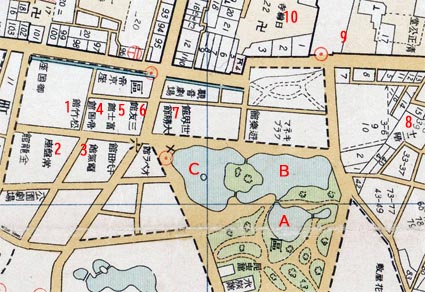

【上野停車場:1884年(明治17)頃の様子】 東京図測量原図・東京府武蔵国下谷區上野公園地及車坂町近傍、カシミールよりキャプチャー。(主な名称を書き加えた)

|

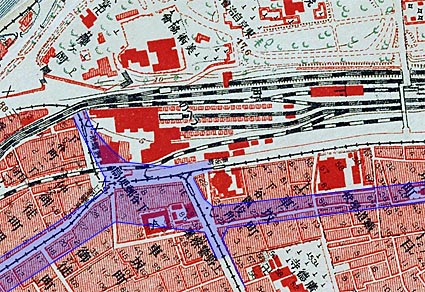

【上野停車場、現在との比較】 現在の地理院地図に左図(1884年)の主要部分を重ねた。 |

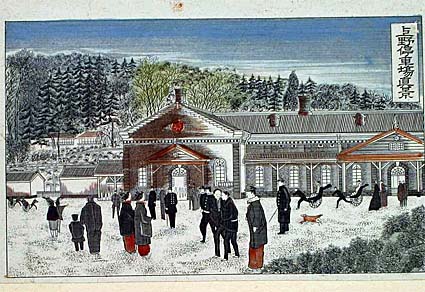

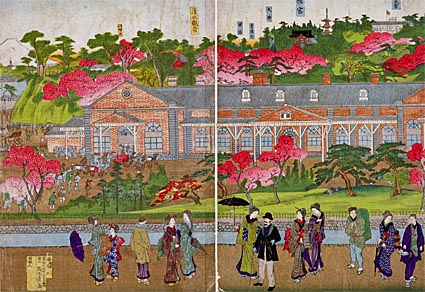

【初代駅舎1889年(明治22)頃の様子】 東京名勝図会・上野停車場真景、 明治22[1889]、早稲田大学図書館蔵。 |

【上野停車場】

|

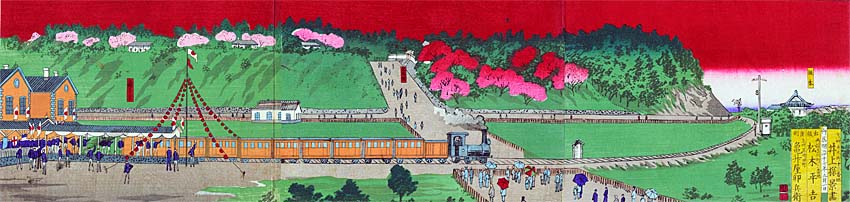

【上野−高崎、開通時の列車が屏風坂の踏切を通過するところ、井上安治画明治17年(1884)5月1日】 台東区デジタルアーカイブ・東京上野高崎街真景の下半分:オリジナルの画は上に高崎に到着する列車が描かれている。 ・江戸時代末期、鎖国政策を変え外国と貿易を始めたころ、最大の輸出品は生糸であった。特に、群馬県は、江戸時代から養蚕が盛んで、生糸の生産量も多く、絹織物の大生産地であり、明治政府は、生糸の品質改善・生産向上を急ぎ、フランスの繰糸器械を備えた官営の模範工場(富岡製糸所1872年)をつくることにした。 ・当時、最大の輸出港は横浜であったので、群馬県(高崎など)−横浜間の輸送ルートを整備する必要に迫られていた。横浜−新橋間は1872年に開通していたが、新橋以北は商業地が混み合っていて鉄道敷設が困難であった。ただ、寛永寺子院の跡地がまとまった空地となっていたので、ここを東京北部の鉄道拠点にしたのだった。 |

|

【上野ステイーシヨヲ繁栄ノ図 明治】 国会図書館デジタルコレクションより ここで、初代上野駅の標高について考察してみたい。 下のコマ(1917年の地図)の上野駅舎の東に5mの等高線が見える、また、崖の中程に10mの等高線が見える。駅舎・線路は6m程度の高さにあったと考えることが出来る。現在の入谷口通りの標高は3.3m程度であるから、駅は、濠をはさんで通りよりも2.7m程度の高さにあったのではないか、周囲の通りよりも小高い感じである。 |

【屏風坂跨線橋の様子(明治末)】 台東区デジタルアーカイブ・明治末上野公園鳥瞰図より 屏風坂は開山堂付近から下寺通りへ下る坂道、この頃には、踏切ではなく、跨線橋が設けられていた。 |

【上野駅:1917年(大正6)頃、大震災前】 台東区デジタルアーカイブ・上野 大日本帝国陸地測量部 ・1890年(明治23)上野−秋葉原間に地上の貨物線敷設 ・1914年(大正3)に東京駅は開業したが、上野−東京間は人口密集地のため、なかなか開通しなかった。 |

【上野駅:1926年(大正15)頃、大震災後】 台東区デジタルアーカイブ・上野 大日本帝国陸地測量部 ・1923(大正12)関東大震災、駅舎焼失。 ・1925(大正14)上野−神田間、高架新線で開通。山手線環状運転始まる。この時、「下寺通り」と崖斜面地が使われた。 ・昭和通りは出来ていない。 |

【上野駅:1937年頃】 台東区デジタルアーカイブ・大東京区分図三十五区之内下谷区詳細図 ・1927(昭和2年)上野駅公園口出来る。 ・1928(昭和3年)昭和通り、幅44メートルで完成した。 ・1928(昭和3年)貨物線、高架へ移る(周辺は立体交差)。 ・1930(昭和5年)高架ホームの完成 ・1932(昭和7年)二代目の駅舎完成。 |

【上野駅3代目駅舎:1932年頃】 現地案内板よりキャプチャー 現在の駅舎は、二代目駅舎を増改築したものです。以前は「待合広間」と呼ばれていた場所は、現在のグランドコンコースです。その風情は今も変わらず、ヨーロッパのターミナル駅さながらです。改札外のスペースであるため、誰でも通ることができます。出札ホールであった高い天井の吹き抜けのスペースも、当時の意匠を生かした姿を自由に見ることができます。そして、上野駅正面玄関口の外には、上野駅貴賓室跡地の碑があります |

【不忍改札口へ】 ・山下火除明地の現在:目の前の高架橋下は中央通り。 横断歩道の先には不忍改札口へ向かう階段がある。 |

【不忍改札口へ】 ・1917年と1926年の地図を見比べると、 山下火除明地と寛永寺子院の境はこのあたりであった。 ・初代上野駅舎は、右前方に小高く見えたはず。 |

| 寛永寺桜ヶ峯〜下谷広小路へ | |

【上野広小路】 1.清水観音堂 2.旧忍岡聖堂→山王台、桜ヶ峯→彰義隊墓所、西郷隆盛像 3.黒門跡 4.御成門跡 5.五條天神社旧地 6.三橋跡 7.忍川旧河道 8.常楽院(六阿弥陀)跡 9.徳大寺(摩利支天) |

【下谷広小路、1853年】 [東都下谷絵図、1853年、国会図書館蔵]をさらに拡大 【東叡山寛永寺の創設】 1625年(寛永2年)、天海大僧正は徳川秀忠から寄進された上野の山に、「平安京:比叡山延暦寺」の関係にならって「江戸城:東叡山寛永寺」を開いた。そして比叡山や京都の有名寺院になぞらえた堂舎を次々と建立した。 |

【寛文辛丑重修孔廟図、1661年(寛文1)】 上野忍岡の聖堂、林家の私塾:先聖殿、弘文館、学舎、書庫などのラベルがある。図は昌平誌(国会図書館蔵)より引用。 1630年(寛永7年)林羅山が徳川家光から忍岡に屋敷を賜り、書院と文庫を設立し、私塾を開いた。1632年(寛永9年)尾張徳川義直が孔子廟を建立したので忍岡の聖堂と呼ばれ、1663年(寛文3年)徳川家綱から弘文館の号を授けられた。1690年(元祿3年)湯島に移転し、幕府の官学となった。 (精選版 日本国語大辞典より) |

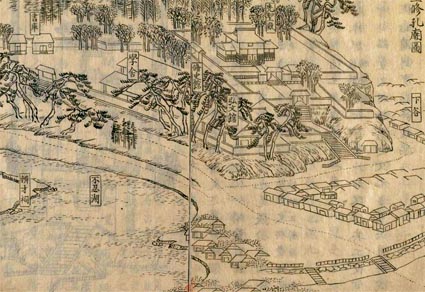

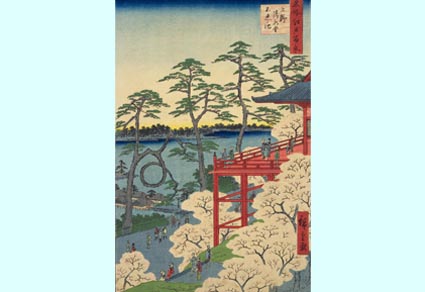

【1680年頃の上野忍岡、清水観音堂がすり鉢山にあった】 −1680年江戸方角安見図鑑2巻(国会図書館蔵)東叡山より− 1631年(寛永8年)に建立された清水観音堂は京都の清水寺(きよみずでら)を見立てたお堂。初めは上野公園内の「擂鉢(すりばち)山」に建てられたが、1694年(元禄7年)に、寛永寺根本中堂建設に伴い、桜ヶ峯(現在地)に移築された。上野の山に現存する、創建年時の明確な最古の建造物。(清水観音堂ウエブサイトより) ※現存する上野東照宮の建造は1651年。※ 上図は、清水観音堂がすり鉢山にあった時代、孔子堂、弘文院などの文字が見えるが、桜ヶ峯の南半分は林家の拝領地であった。桜ヶ峯は武蔵野台地の東端にあたり、見晴らしの良い高台であった。 |

|

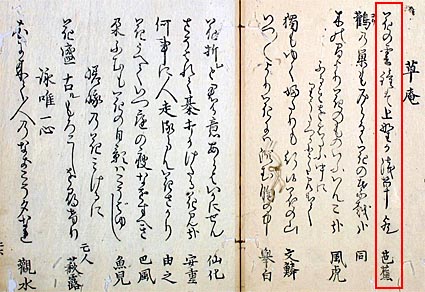

【花の雲 鐘は上野か浅草か 芭蕉】 [其角編集、続虚栗1687年]の一部 芭蕉の代表句、[花の雲 鐘は上野か浅草か] 句集[続虚栗]は1687年に成立しているので、清水観音堂がすり鉢山にあった時代(初期上野寛永寺)、上野の高台の桜を詠んだものである事がわかる。 |

【東叡山寛永寺 清水観音堂 秋色桜】 江戸名所図会 7巻 [14]、1834-1836[天保5-7]、国会図書館蔵。説明文には、秋色桜の由来が書かれている: 「秋色桜(しゅうしきざくら)は清水堂の御供所(ごくうしょ)構へのうち井のかたわらにあり。花は一種にして、 虎の尾と称するものこれなり。中頃江府(えど)の商戸何某(なにがし)の女(むすめ)秋色といへるもの花のころここに来り 「井戸ばたの桜あぶなし酒の酔(え)ひ」なる秀句ありしよりかく名ずくるとなん。」 |

【東叡山寛永寺 桜ヶ峯 山王社】 江戸名所図会 7巻 [14]、1834-1836[天保5-7]、国会図書館蔵。説明文には、桜が峯の由来が書かれている: 「山内桜樹(さくら)多き中にもこの辺を桜が峯と号し、そのむかし羅山先生栽うるところなるよし『鵞峯文集』にいへり。 南郭 東叡山上陽春の友/東叡山下花に背きて帰る/終日酣歌(かんか)の処を回看すれば/風起きて晩来雪となって飛ぶ」 東の眺望として、浅草(東本願寺の屋根、浅草寺の屋根、浅草寺五重塔)が描かれている。 |

【[1]秋色桜の由来、清水観音堂裏】 秋色という女性は、元禄時代の宝井其角門下の俳人で、菊后亭秋色という。宝井其角は1661-1707の俳人、蕉門10哲のひとり。秋色女は1669-1725の女性俳人、捨女、園女、智月尼と並ぶ「元禄四俳女」のひとりで、其角の没後、遺稿集などを出しており、実在の人物。 |

【[1]秋色桜の傍らに有ったという井戸、清水観音堂裏】 秋色は、13歳の時[井戸ばたの桜あぶなし酒の酔ひ]という句を詠み、寛永寺輪王寺の宮にほめられたということだが、計算上1682年の出来事となる。その頃は、清水観音堂は移転前で、秋色女縁の[秋色桜]も[井戸]もすり鉢山にあった事になる。 |

【[1]寛永寺参道から見上げた清水観音堂】 |

【[1]清水観音堂から不忍池弁天堂を見る】 |

【[1]上野清水堂 不忍ノ池】 名所江戸百景 広重 |

【[2]山王社の移転と本覚院創建】 1637年(寛永14)、それまで江戸城内の鎮守として城内に祭られていた紅葉山山王社に代えて、東照宮をもって江戸城の鎮守とするという三代将軍家光公の命によって、旧山王社は寛永寺内に移転することになった。 その際、寛永寺開基・天海僧正ご自坊を以ってその地に当て、天海僧正の弟子であり、又、紅葉山山王社別当寺・城琳寺住職であった晃海僧正(初代寛永寺執当)を住職とし、肥後細川家が檀越となり、山王社別当として本覚院が創建された。 |

【[2]彰義隊の墓】東京風景1911年(明治44) 国会図書館デジタルコレクションより 江戸幕府15代将軍徳川慶喜は大政奉還の後、鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸へ戻った。慶喜の一橋家時代の側近であった小川興郷達は、大政奉還をして上野寛永寺に蟄居した慶喜の助命を求め、彰義隊を結成、慶喜の水戸退隠後も徳川家霊廟の警護などを目的として上野山(東叡山寛永寺)にたてこもった。彰義隊には徳川政権を支持する各藩士をはじめ、新政府への不満武士、変革期に世に出ようとする人々で構成されていた。 1868年(慶応4年)5月15日朝、大村益次郎指揮の東征軍は上野を総攻撃、彰義隊は同夕刻敗走した。彰義隊士の遺体は上野山内に放置されたが、南千住円通寺の住職仏磨らによって当地で荼毘に付された。 生き残った小川興郷(椙太)ら元彰義隊士は、1874年(明治7年)にようやく新政府の許可を得て、激戦地であり彰義隊隊士の遺体の火葬場となった当地に彰義隊戦死の墓を建立した。(台東区教育委員会案内板より) |

【[2]西郷銅像】東京風景1911年(明治44) 国会図書館デジタルコレクションより 1866年(慶応2)、坂本龍馬の仲介で薩長同盟を締結。1868年(明治1)、戊辰戦争での江戸総攻撃の際には、勝海舟と会談し、江戸城無血開城を実現し、王政復古のクーデターを成功させた。 1873年(明治6)、征韓論で大久保利通と対立、下野。 1877年(明治10)、郷里の私学校生徒に促されて挙兵(西南戦争)するが、政府軍に敗北し、自刃した。 一時は、朝敵となったが、死後、1889年(明治22)には大日本帝国憲法発布に伴う大赦で復権している。翌年になると、銅像建立の運動が起こった。銅像募金の際には、明治天皇も金一封を贈ったという。場所は、上野戦争で薩摩兵が奮戦した上野が選ばれた。 銅像は1897年(明治30)竣工、西郷像の作者は高村光雲、傍らの犬の作者は弟子の後藤貞行。(いずれも東京美術学校所属) |

【[3]黒門跡】 江戸期を通して、黒門、御成門があった場所。幕末には、新政府軍と彰義隊との激しい戦いが行われた。 |

【[3]黒門付近で行われた新政府軍と彰義隊の戦いの図】 清水観音堂内に掲示 |

|

【蜀山人の碑】 一めんの花は碁盤の 上野山 黒門前に かかるしら雲 蜀山人 ・歌の文字は蜀山人の自筆であるという ・幕臣であったが、狂文・狂歌を良くし、漢学・国学を学んで博識であった。江戸文人の典型といわれ、狂歌の分野では、唐衣橘洲・朱楽管江とともに、三大家と評された。1823年没。 (台東区) |

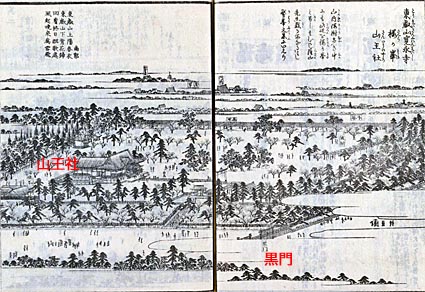

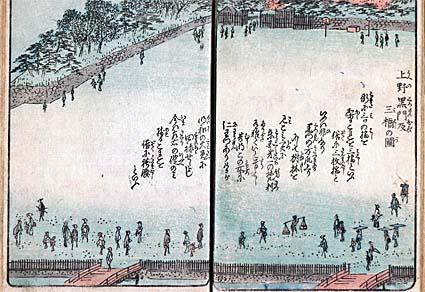

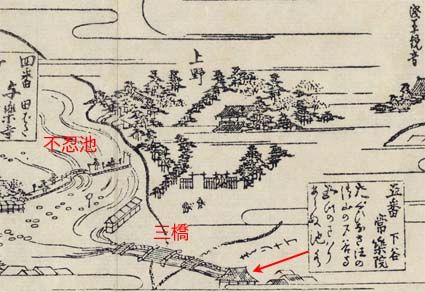

【[3,6]上野黒門及三橋の図】絵本江戸土産 五編 歌川広重(初代)16/28(台東区デジタルアーカイブ) 御成道を進み、下谷広小路から寛永寺に入る直前に、御成道を横断する形で忍川が流れていて、そこには、三本の橋が架けられていた。左右の橋は一般の通行用、中央の橋は将軍の通る橋とされていて、この三本の橋を「三橋」と呼んだ。2005年(平成17年)区営地下駐車場工事に関わる発掘調査により、この橋の遺構が発見された。不忍池ほとりの下町風俗資料館の傍に、実際に出土した石材と木材を用いての再現展示がある。 ※上の絵では、橋が二つだが右側にもう一つあって、三橋。 ※正面の寛永寺入り口には、一般通行用の「黒門」と将軍通行用の「御成門」があるが、人々の通行している開いている門(左側)が「黒門」と思われる。 |

【[6][忍川]と[三橋]推定位置】 現在の中央通り、南を向いているので、左の図とは南北が逆になっている。 ABABの少し手前(水色の線)に、忍川が右から左に流れていた。ここに三本の橋(三橋)があった。 |

【[5]五條天神社、1922年(大正11)】 東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖 第〔1〕輯より 国会図書館蔵 医薬祖神を祀る神社であり、菅原道真公を起源にもたない天神。現在は菅原道真公を相殿として祀り江戸三大天神や東都七天神の一社に数えられる。 創建時は摺鉢山に鎮座していたとされる。 1657年(明暦3)、「寛永寺」の境内拡張の影響を受け、上野広小路の黒門前右脇に遷座。 |

【[5]五條天神社旧社地、旧瀬川屋敷内】 1697年(元禄10)、「寛永寺」の境内拡張の影響を受け、瀬川家の屋敷内に遷座となった。瀬川屋敷は幕府御連歌師・瀬川昌佐が1638年(寛永15)に三代将軍家光から拝領した地であり、下谷町二丁目にあった。1811年(文化8)、下谷町二丁目から分立し、下谷五條天神門前(町)を称するようになった。瀬川氏は五條天神の別当を兼ねていた。 1923年(大正12)、五條天神は同社地が鉄道用地に収用されたので、1925年(大正14)9月に上野公園4番に再移転、現在に至っている。 ※写真は、アメ横入口、ヨドバシカメラに隣接する。 |

【[8]六阿弥陀巡り五番 常楽院】 「武州江戸六阿弥陀巡拝之図、与楽寺・1829年(文政12)秋」(台東区デジタルアーカイブ)から常楽寺部分を拡大 諸国巡礼の折、武蔵国足立郡に立ち寄った行基菩薩は六体の阿弥陀仏を彫り、六つのお堂を建ててこれを祀った。 江戸時代に入り、この六阿弥陀を巡拝し、極楽浄土を願う信仰が行楽を伴って盛んになり、特に第五番常楽院は上野広小路の繁華街(現ABAB赤札堂)にあったので、両彼岸などは特に大いに賑わい、江戸名所図絵にも描かれている。広小路のお堂は、関東大震災と第二次大戦期の焼失を経て、ご本尊阿弥陀さまは調布市に移ったが、参詣の便を図って縁のある上野池之端、此東天紅の敷地を拝借して別院を設け、模刻の阿弥陀さまをお祀りしている。 |

【[8]ABAB:常楽院跡地と六阿弥陀横町】 ABAB横のアーケ−ドの柱には[六阿弥陀横町]という表示がある(白の矢印)。これだけで、ABABが常楽院跡だと、主張するには余りに寂しすぎる。 |

【東天紅裏:常楽院別院】 |

【[7]忍川橋架道橋】 三橋の下を流れ立花屋敷へ向かう流れを「忍川」というが、今やどこを探しても痕跡はない。この架道橋は、忍川に架かる橋の上に造られたのだろう。 |

【[9]摩利支天横町】 摩利支天横町とはいっても、摩利支天のお参りのために賑わっているのではなく、上野広小路の雑踏の中にある。門前の「二木の菓子」が代表例。 |

【[9]摩利支天徳大寺】 寛永年間に慈光院日遣上人によって創建され、日蓮宗妙宣山徳大寺という。 1708年(宝永5年)、聖徳太子の手彫と伝わる摩利支天像が安置されて以来、山門は俄然活況を呈し、いつしかその門前通りは下谷広小路の摩利支天横丁と呼ばれるようになった。江戸から明治になっても、関東大震災や1945年の戦災に遭っても、賑わいは衰えず、他の寺院が移転して姿を消しても、「摩利支天 徳大寺」は唯一残った。 |

| 都営大江戸線で上野御徒町駅から蔵前駅へ移動 | |

| 隅田川テラス:厩橋〜駒形堂へ | |

【厩橋から駒形橋へ】 |

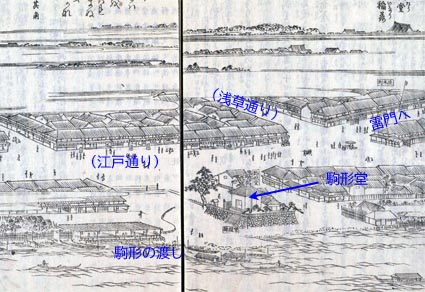

【厩橋から駒形橋へ】 東都浅草絵図(国会図書館デジタルコレクション)の一部 ・現在の厩橋は、厩の渡しよりも上流側に設置されている。 ・現在の駒形堂は、駒形橋の北側に移動している。 |

【厩橋西詰】 [厩橋名由来] ここの下流に、幕府の米倉があり、米を運搬するのに馬車が必要だった。その馬を訓練するための馬場があったので、「厩の渡し→厩橋」となった。 |

【厩橋から東京スカイツリーを望む】 隅田川テラスを歩いて正面、駒形橋へ向かう。 |

【浅草観音示現の聖地:駒形堂】 浅草寺の本尊、聖観世音菩薩が隅田川から拾い上げられ上陸した地に建てられたお堂。このお堂の本尊は、馬頭観音で、舟で浅草寺参詣に訪れた人々は、まずこの地(駒形の渡し)に上陸して、駒形堂をお参りして観音堂へと向かった。 図を拡大してみると、駒形堂の右下に「禁殺碑」と読み取ることが出来る。 ※図は、江戸名所図会7巻[16]駒形堂、清水稲荷 (国会図書館デジタルコレクション) |

【現在の駒形堂】 [駒形名称由来] ・隅田川からこのお堂を見ると、白駒が馳せているように見えるので「駒がけ」といい、それが「駒がた」に転じた。 ・観音さまへ寄進する絵馬を掛けたので「駒掛け堂」と名付けたが、それがなまった。 ・駒形神を相州箱根山から観請したから。 (下町まちしるべ、台東区より) |

【浅草観音の示現の場面】 浅草寺寛文縁起絵巻「檜前浜成・竹成兄弟がご本尊を拾い上げる」シーン(浅草寺ウエブサイトより) |

|

|

【浅草観音戒殺碑】 1692年(元禄5)、聖観世音菩薩の出現地である当地を、魚鳥殺生禁断の地とする法度が出された。 1693年(元禄6)、戒殺碑建立、殺生禁断の範囲は駒形堂を中心に、南は諏訪町より北は聖天岸に至る十町余の川筋だった。 戒殺碑が建てられた駒形堂の堂宇は、江戸時代に何度か焼失している。戒殺碑も倒壊し、堂と共に再建されたが、ここに或る碑は、関東大震災後に土中から発見された。しかし、建立年代は不明である。(江戸名所図絵に描かれたものかは不明) |

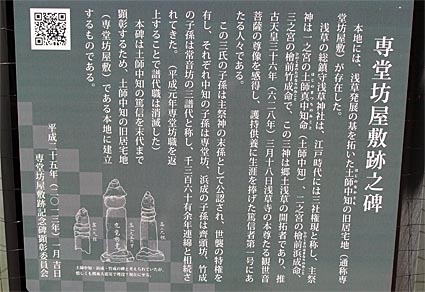

【専堂坊屋敷跡之碑】 本地には、浅草発展の基を拓いた土師中知の旧居宅地(通称専 堂坊屋敷)が存在した。 浅草の総鎮守浅草神社は、江戸時代には三社権現と称し、主祭 神は一之宮の土師真中知命(土師中知)、二之宮の檜前浜成命、 三之宮の檜前竹成命で、この三神は郷土浅草の開拓者であり、推古天皇三十六年(六二八年)三月十八日浅草寺の本尊たる観世音菩薩の尊像を感得し、護持供養に生涯を捧げた篤信者第一号にあたる人々である。(右へ→) |

【専堂坊屋敷跡】 (→左より)この三氏の子孫は主祭神の末孫として公認され、世襲の特権を有し、それぞれ中知の子孫は専堂坊、浜成の子孫は齊頭坊、竹成の子孫は常音坊の三譜代と称し、千三百六十有余年連綿と相続されてきた。(平成元年専堂坊職を返上することで譜代職は消滅した) 本碑は土師中知の篤信を末代まで 顕彰するため、土師中知の旧居宅地花克 (専堂坊屋敷)である本地に建立 するものである。 (専堂坊屋敷跡記念碑顕彰委員会) |

| 大衆芸能発祥の地:浅草六区 | |

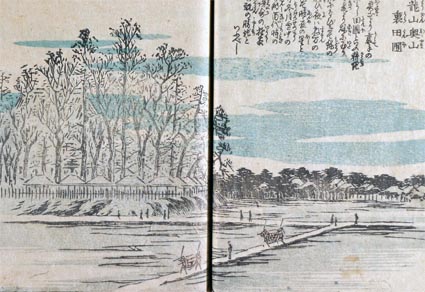

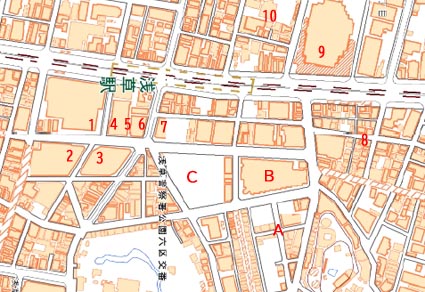

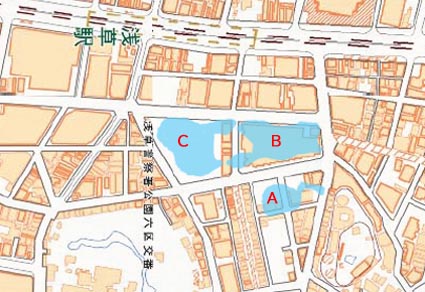

【金龍山裏田圃】 絵本江戸土産 六編 歌川広重(台東区デジタルアーカイブ) 浅草寺周辺の盛り場は元禄時代の頃からで、やがて江戸最大の規模に発展した。明治時代に入り欧米にならって都市公園を造るべく、浅草寺境内は1871年(明治4)社寺領上知令を受けて明治政府に公収され、1873年(明治6)の『太政官布達第十六号』により「浅草公園」と命名された。浅草公園では、すでに「仲見世」などの商業が発達していたので東京府の公園運営費等の財政を支えた。 東京府はさらに安定的な収入を得るため、「浅草公園」の拡張整備に取り組んだ。1876年(明治9)、かつて「浅草寺」の火除け地であった境内西側の湿地、通称「浅草田圃」を「浅草公園」へ組み込み、1882年(明治15)からは土砂を投入して造成を開始した。造成のための土砂は、「大池、下図BとC」を開削して充当した。 |

【浅草公園之図、1907年(明治40年)】国会図書館蔵 壹区〜七区までの区割り 1884年(明治17)、拡張された浅草公園は「一区」から「六区」まで6つに区分された。「一区」は浅草寺本堂周辺、「二区」は仲見世、等々、そして造成された地区は「六区」と呼ばれた。「六区」には高い建物の建築や、寄席や見世物小屋などの興業や、牛肉店・天ぷら店・鰻店といった高級料理店・料亭の営業が許可されたので、「六区」は浅草の中でも特に賑わう繁華街・興行街として発展することとなった。 |

【1917年(大正6年)頃の六区】 東京市浅草区全図・台東区デジタルアーカイブより [1]松竹館 [2]常盤座 [3]電気館 [4]帝国館 [5]富士館 [6]三友館 (右へ→) |

【現代の六区周辺】 (→左より) [7]大勝館 [8]世界館 [8]凌雲閣 [9]幸龍寺→国際劇場→ビューホテル [10]日輪寺 [A]瓢箪池 [B、C]大池 |

【[1]松竹館(左)、[2]常盤座(右)、1937年】 ※写真はウイキペディアより転載※

|

【[1]松竹館跡地、[2]常盤座跡地:浅草ROX】

|

【「アントニーとクレオパトラ」上映時の[3]電気館、1914年】※写真はウイキペディアより転載※

|

【[3]電気館ビル→マンション】

|

【[4]帝国館→アミューズ浅草店(パチンコ・スロット)】 【[4]帝国館→アミューズ浅草店(パチンコ・スロット)】1910年、ルナパーク(遊園地)内映画館としてオープン。 1921年、松竹に買収され、松竹洋画の拠点となった。 1983年、閉鎖・解体 【[5]富士館→アミューズ浅草店(パチンコ・スロット)】 1908年、巨大な映画館としてオープン。 1912年、横田商会、福宝堂、M・パテー商会、吉沢商店、4社合併して日本活動写真株式会社(日活)が誕生し、日活作品を上映した。 1947年、「浅草日活劇場」と改称、日活の直営館となった。 1973年、閉館:跡地はキャバレーからパチンコ店になっている。 |

【[6]三友館→浅草演芸ホール】 1907年−1944年、映画・オペラの興行 1951年、ストリップ劇場「フランス座」開業 1959年、5階建てビルを改築、漫才・コントを演じる「東洋劇場」を開設した。ビートたけし、渥美清、萩本欽一、長門勇、由利徹など、多くの芸人を生んだ 1964年、同ビル内に、浅草演芸ホール「落語の寄席」開業 桂文楽、古今亭志ん生、三遊亭円生をはじめとして、古今亭志ん朝、立川談志、三遊亭円楽等が活躍した。 |

【[7]大勝館→ドン・キホーテ浅草店】 1880年代、第一共盛館として開業 1908年、改築し、映画常設館・大勝館として開業 1971年、廃業、浅草中映ボウルに 2001年、浅草大勝館として大衆演劇の興行を開始 2007年、休館 2012年、ドン・キホーテ浅草店が新築開店 |

【瓢箪池、大池の正確な位置】

【瓢箪池、大池の正確な位置】[A]瓢箪池 [B、C]大池 地理院地図(現代)と東京図測量原図(1884年)を重ね合わせて、合成した。 |

【A.浅草寺瓢箪池跡:初音小路】 浅草地区は元々湖沼が多く、江戸期に多くが埋め立てられたが、明治になっても残存しているものもあった。花やしきの前にも古くからの瓢箪池もそのひとつである。六区を造成するために掘削された大池の隣だが規模は小さい。埋め立ては、大池と同時期と思われる。今は、西参道脇の初音小路がその名残となっている。 |

【A.浅草寺瓢箪池跡:初音小路入口】 瓢箪池の畔にあった飲食店街、最近まで藤棚があったが、撮影時点では取り払われている。正面の藤の木はその名残と思われる。(この時点で、Google Street Viewでは、藤棚が見られる) |

【BまたはC.六区大池】 1947年(昭和22)、公園指定が解除され、大池、瓢箪池などは、再び浅草寺所有に戻った。1951年(昭和26)、浅草寺は戦災で焼失した本堂再建のため、大池、瓢箪池を埋め立て売却した。 (上写真は、台東区デジタルアーカイブより) |

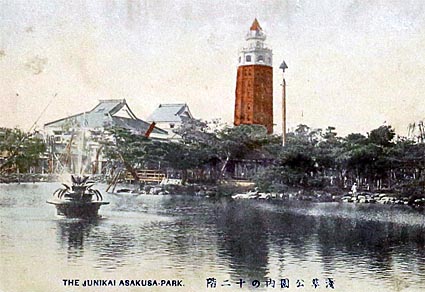

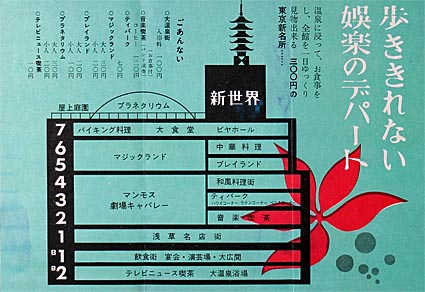

【B.大池(北)→新世界】 1959年(昭和34)、埋め立て地には、娯楽のデパート・新世界ができたが、わずか13年で閉鎖、解体された。 (上チラシは、台東区デジタルアーカイブより) |

【B.大池(北)→新世界→ウインズ浅草】 新世界の跡地には、1974年(昭和49)、中央競馬会の場外馬券売り場・ウインズ浅草が建設された。 |

【C.大池(南)→映画館など→東京楽天地浅草ビル】 大池(南)側には、1952年(昭和27)浅草宝塚劇場(主に映画館)、1954年(昭和29)浅草楽天地スポーツランド(のちにボーリング場)が出来たが、平成になって操業は中止された。2015年(平成27)、複合商業ビル・東京楽天地浅草ビルが建設され、ホテル、ユニクロ、スシロー、まるごと日本などが事業展開している。 |

|

【明治期の六区から見た[8]凌雲閣】 東京名所写真帖・浅草公園第六区の賑わい、1910年(明治43)国会図書館デジタルコレクションより 凌雲閣:1890年(明治23)竣工の眺望用の高層建築物(高さ52m、12階建て)。日本初のエレベーターが設置されたが、当初から故障が頻発し翌年には使用中止となったという。展望室からは東京界隈はもとより、関八州の山々まで見渡すことができ、多数の見物客で賑わったが、明治末期には客足も減り経営難に陥っていった。十二階下の一体は私娼窟化していった。 |

【関東大震災(1923)で損壊した[8]凌雲閣】 台東区デジタルアーカイブより |

【[8]凌雲閣(浅草十二階)跡地】 ビルの壁面に凌雲閣が描かれている。 |

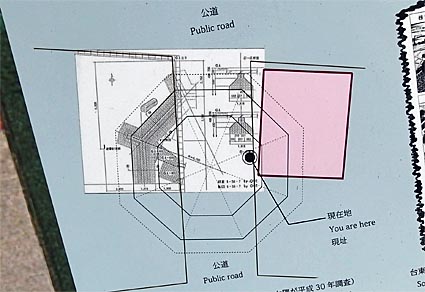

【[8]凌雲閣基礎遺構図】 左側:1977年調査、右側:2018年調査 |

|

【[9]幸龍寺→国際劇場→ビューホテル】 写真は、第二次大戦前の国際劇場・台東区デジタルアーカイブより [幸龍寺] ・徳川家康の祖母正心院殿日幸の帰依により、浜松城外に開山、徳川家康の江戸入府に従い、天正19年湯島へ移転、後浅草へ再移転。 ・関東大震災で焼失し、昭和2年、世田谷へ移転。 ・主な墓:順性院(お夏の方、3代将軍徳川家光の側室) 長谷川雪旦、雪堤親子(江戸名所図会の挿絵) |

【[9]国際劇場→ビューホテル】 [国際劇場] 1937年(昭和12)、幸龍寺の跡地に建設され、こけら落としは松竹少女歌劇(SKD)公演であった。その後もグランドレビューと松竹映画一本の組み合わせの公演が行われた。SKDのレビュー以外には、人気歌手の実演や女剣劇、喜劇などが上演された。劇場は1982年に閉鎖、その後取り壊され、跡地には浅草ビューホテルが建てられた。また、劇場前通りは、現在も「国際通り」と呼ばれる。 |

【[10]神田山日輪寺】 神田山柴崎道場日輪寺という。創建は一説に9世紀、武蔵国豊島郡柴崎村(現千代田区大手町)に天台宗の了円法師が開基したと伝えられる。(→右へ) |

(→左より) 柴崎村には天慶の乱で940年(天慶3年)に戦死した平将門の墳墓が築かれたが、のちに荒廃して、将門の亡霊が村民を悩ますようになった。1303-6年(嘉元年中)、時宗二祖他阿真教上人が村民の求めにより丁重に供養して亡霊を鎮め、その霊魂を神田明神に祀った。村には平和がたちまち戻り、上人は村民たちに請われて日輪寺を時宗の念仏道場に改めたという。江戸時代の神田明神祭礼では、日輪寺の僧侶が読経してから神輿を出す例となっていた。 日輪寺は1590年(天正18年)徳川家康の江戸入城以後、江戸の都市整備や災害復興などにともない、何度か所在地を変えている。現在地に移転した年代は二説あり、1603年(慶長8年)という説と1657年(明暦3年)江戸大火の後という説がある。 明治2年から昭和40年まで、この付近の町名を柴崎町といったが、その町名は日輪寺に由来している。 (台東区教育委員会案内板より) |

| 歴史散歩 トップ>Walking-Uenohirokoji | |

| Internet Walk トップ>Walking-Uenohirokoji | (C)2024 KUWAJIMA Toshihisa |